キャリア教育、特別活動

【NEW】キャリア教育「アイヌ文化学習」

2024 年 3 月 19 日、3~5 年生を対象に『アイヌ文化学習』を実施しました。

三年生日本語の教科書で題材となっている『民話』、そして四年生日本語の教科書で題材となっている『伝統工芸』での学びを発展させ、民話や伝統工芸において、私たち北海道で暮らす人々の身近な存在であるはずが、実はよく知らない、アイヌ文化を学ぶ機会を設けました。

また、『多様であることが当たり前』の時代において、人々と社会が念頭におくべき『人権』の学びを早い段階から積み上げていくことは、どのような時代でも、どのような社会でも、隣人を理解し手をつないでより良い未来へと向かう IKS のスクール生にとって、欠くことのできないものです。

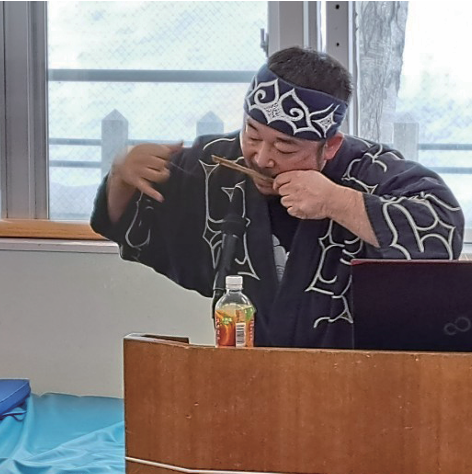

講師は『北海道アイヌ協会・事務局次長の川上竜也氏』、またの名を『アイヌ芸人・ペナンぺ竜也』さんです。

アイヌとは…?

あなたは『アイヌ』と聞いて、何を思い浮かべますか?

各学年の担任も含め、最初に参加者全員に課せられたのは、それぞれが持つイメージや情報の書き出しです。

知らなくても、間違っていても構いません。学習前に各々が持つイメージや情報を把握してから、話は始まります。

『もよう』『自然』『マンモス』『カムイ(ゴールデンカムイ)』『勾玉』『ヒグマ』『土器』『サケ』などなど…こ、これは、ペナンぺ竜也のツッコミどころ!!!張り切ってノリツッコミが展開されました。

と、そこで、真相に辿り着く前に『ペナンぺ竜也のアイヌ語講座』。幼稚舎の時から、IKSの英語教育は実践的。それに倣って…

「タンペ ペン ネ ヤー?」(これは、ペンですか?)

「ソモ ペン ネー、タンペ キムンカムイ ネー」(いいえ、ペンではありません。それはクマです。)

と、まるでン十年前の英語の教科書のような例文が出てきて、みんなニヤニヤ。

中には「これは(ネタに)使えるぞ!」との声まであり、こ、これは私のネタだから、、、と言いながらも、ぜひ色々な場面でアイヌ語を使ってみてくださいと話す、北海道アイヌ協会の川上氏でした。注:両氏は同一人物です笑。

『アイヌとは、人。』川上氏からは、『人』を意味する名がつく原住民族は世界各地にいること、そしてアイヌ語は消滅危機言語としてユネスコがリストアップする言語の一つであること、それとともに『母語』という捉え方を学びました。

工芸品って何?

休憩時間中に、川上氏がご持参された工芸品を自由に観て、さわって、楽しんだスクール生たち。

その後、アイヌに受け継がれる彫刻や刺繍も手がける川上氏から、それぞれの工芸品について詳しい解説がされました。

有名な『木彫りのクマ』は、実は北欧から導入され観光土産品として発展したものであり、アイヌは偶像崇拝をしない民族であるため、元は生き物を彫ることはなかったこと。

ただし、現在もクマやフクロウなどを彫っている方々は、素晴らしい技術者であるとともに芸術家であり、それらの木彫りは観光土産品ではなく、芸術品という新たな側面を持っていることを教えていただきました。

また、アイヌの工芸品の中で、『イタ』と『アットゥシ』だけが国により伝統的工芸品に指定されていることや、それぞれの工芸品や民族衣装がどのように使われてきたか…衣装は大切な正装(みんなも普段から一張羅は着ないよね?)、イクパスイは儀式の時に大切な『火』と対話をするための道具…など、初めて知ることがたくさんありました。

そして、もう一つ学んだ大切なこと。それは、伝統工芸品、特に原住民族がつないできた工芸品やその模様について、私たちはよく『意味』や『由来』を尋ねがちですが、そこにまずあるのは『暮らし』で、生き様とともにある信仰。

その役割や思想が積み重なったものが意味や由来となって、現代において『伝統』と呼ばれるものとなっているだけで、元より『そこに居る』人たちに対してたびたびそれを尋ねるのは、時折失礼に値する場合もあるということです。

みんなで「音」と踊りを体験!

たくさん並べられた工芸品の中でも『知ってる!』『持ってる!』の声が多かったのが『ムックリ』。これは竹や金属でできた『口琴』と呼ばれる楽器で、世界各地の民族にも、さまざまな素材や形で伝わっているものです。

このムックリ、楽器を動かすだけではなく、口の形や息づかいで音を出す楽器なので…少しの音は出せたとしても、音楽を奏でるのがとても難しい!

しかし、普段からコッソリとお笑いネタのためにムックリを練習しているペナンぺ竜也は、その表情を北海道アイヌ協会の川上氏に変えながら真剣に、魅力的な音を聴かせてくれました。

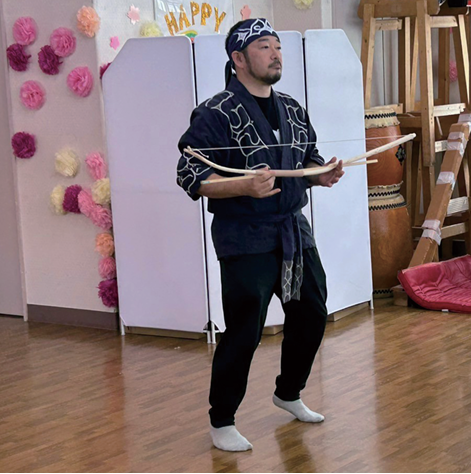

そして更に、ペナンぺ竜也のカッコイイ姿が!!!弓の舞『ク リムセ』をフルバージョンで、お一人で踊ってくれました。その姿は、まさにアイヌの狩人。

この踊りが、剣の舞(エムシ リムセ)などとともに、男性の代表的な踊りとされることにも納得の迫力です。が、、、この後、みんな(特に先生たち)は、アイヌの踊りがカッコイイだけではないことを知るのです。

講演の最後は講師を囲んで全員での交流、輪踊り『ポロ リムセ』です。元々誰もが参加できる、簡単な動きや掛け声を組み合わせて作り上げられた踊り、のはず、、、ですが。これが実はとても大変!!!

常に爪先立ちで、足首と膝をしっかりと曲げてバネにして上下運動をしつつ…更にリズムに乗って輪を回し続けるという。。。誰もが動きについていくのが大変なだけではなく、始まってすぐ、太ももに異変が起きた先生は一人だけではありません。。

よってここで更に証明される、ペナンぺ竜也のカッコ良さ!弓の舞『ク リムセ』から、全員での輪踊り『ポロ リムセ』まで(息切れしつつも)倒れることなく完璧な踊りはさすがです!!!最後には、掛け声とともに輪の中心部へとみんなが集まり…多くのスクール生から『踊りが楽しかった!』との感想があったとおり、みんなの心が一つになって盛り上がった瞬間でした。

アイヌ文化を学んで…

たくさんの学びと気付きをもらった、ペナンぺ竜也さん…またの名を北海道アイヌ協会の川上竜也氏による『アイヌ文化学習』でした。

学習後、参加したスクール生から寄せられた感想の一部を紹介します。

- ・竜也さんの彫った木彫りがすごかったです。自分も木彫りに挑戦してみたいです。

- ・着物や木彫りの時など、それだけではなく他にも色々なことをして完成させていることが分かりました。

- ・儀式の時にお酒をすくって火に捧げる様子や、弓の踊りがかっこ良かったです。

- ・踊りの振り付け、一つひとつに意味があることがすごいと思いました。

- ・アイヌ語を教えてもらえて嬉しかったです。とても良い勉強になりました。アイヌの歴史は深い!

- ・アイヌの方でも、全てをアイヌ語で話すことができないということを初めて知りました。

- ・この機会を得て、アイヌに対する興味を持つことができました。アイヌのお話ももっと読んでみたいです。

- ・それぞれ得意なことが違って、イジメなどをしてはいけないということを知りました。

- ・ペナンぺさんのトークが『面白くて分かりやすかった』です。すごく面白い人でした。

- ・楽しい授業をありがとうございました。また是非、スクールに来てほしいです!

- ・自分も自分のルーツの言葉を話せたら良かったかな?と思いました。

- ・スクールの『日本語』の授業が『国語』なら、アイヌ語も琉球語もその他も勉強できるのに、と思いました。